犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療薬であるACE阻害薬について解説します。

結論

先にまとめから伝えると

- ACE阻害薬は心臓の頑張りすぎを抑えて、心臓を長持ちさせる薬

- 主に犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行を遅らせるために処方される

- 中程度〜重度の進行具合から使用される

- 安全性は高い

となります。

以下、順に説明します。

ACE阻害薬とはどんな薬?

ACE阻害薬は「えーすそがいやく」と読みます。

正式には、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor)という長い名前です(覚えなくて大丈夫です)。

とりあえず「心臓の頑張りすぎを抑えて、心臓を長持ちさせる薬」というイメージを持ってください。

ACE阻害薬の名前について

ACE阻害薬はグループ名で、その中にはたくさんの種類があります。

犬や猫の治療に使われる代表的なものを挙げると

- エナラプリル

- ベナゼプリル

- テモカプリル

- アラセプリル

などがあります。

ちなみに、どれも名前の最後に「プリル」とつくのが特徴です。

ACE阻害薬の製品

ACE阻害薬はたくさんの種類があり、製品もたくさんあります。

動物用に認可されたものをメインに紹介すると、たとえば以下のものがあります。

| 薬品名 | 製品名 |

| エナラプリル | エナカルド錠(製造中止) |

| ベナゼプリル | フォルテコール錠 |

| テモカプリル | エースワーカー錠 |

| アラセプリル | アピナック錠 |

大抵は上記のどれかだと思いますが、最近はジェネリックの製品も増えてきているので、薬品名そのままの製品を目にするかもしれません。

ACE阻害薬のはたらき

ACE阻害薬には複数のはたらきがありますが、心臓の治療という点から重要なのは

- 心臓を保護する

- 血管を広げる(血圧を下げる)

の2つになります。

心臓を保護する

ACE阻害薬には心臓を保護する働きがありますが、その仕組みは複雑です。

しっかり説明すると、ほぼ全ての飼い主さんを置き去りにしそうなので(笑)、あえて大雑把にまとめると、

- 犬や猫の身体には、身体の水分や血圧を一定に保とうとする働きがある

- 心臓病になるとこの働きが強くなる

- この状態が長く続くと心臓が疲れていき、もっと病状が悪くなる

- そうさせないようにブレーキをかけるのがACE阻害薬

となります。

上記の理解で十分だと思いますが、もっと詳しく知りたい方は、

などで検索するか、ChatGPTなどのAIに「ACE阻害薬が心臓を保護する仕組みを、中学生でもわかるように教えて」と聞いてみるといいかもしれません。

ただし、この心臓を保護する効果はマイルドで、やんわり心臓を保護するくらいのイメージです。

血管を広げる(血圧を下げる)

ACE阻害薬には血管を広げる効果があります。

厳密には、「ACE阻害薬は身体の血管を縮める仕組みを抑えこむ」の方が正確ですが、とにかく最終的には血管が広がります。

すると、

血管が広がる

↓

血圧が下がる

↓

血液が流れやすくなる

心臓が血液を送り出しやすくなる

という流れで、全身の血流を改善する方向に向かいます。

ただし、こちらの働きもマイルドで、ちょっと血圧を下げて、ちょっと血流を改善するくらいと考えてください。

ACE阻害薬の使いみち

犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行を遅らせる

犬の僧帽弁閉鎖不全症に対しては、これがACE阻害薬のメインの使いみちです。

心臓を保護して、病気の進行を遅らせます。

特に2000年あたりの臨床試験では「僧帽弁閉鎖不全症の犬にACE阻害薬を飲ませたら、病気の進行が遅くなった!」という結果が出ており(出典1、出典2)、当時は犬の僧帽弁閉鎖不全症に対する第一選択薬の地位にあったお薬でした。

ただし、その保護効果はマイルドで、「やんわりと心臓を保護する」くらいなので、僕はよく飼い主さんには「サプリメントみたいなイメージです」と説明しています。

また、最近の臨床試験では、「改めてACE阻害薬を試験してみたら、とくに良い効果はみられなかった」という結果が出てきており、昔と比べるとだんだん出番が減っているお薬でもあります。(出典1、出典2、出典3)

その他の使いみち

血圧を下げる

ACE阻害薬には血圧を下げる効果があります。

血圧を下げると、僧帽弁閉鎖不全症に対しては血流が改善する方向に働くので、この効果を狙って処方される場合もあるかと思います。

腎臓を保護する

心臓への働きとは違いますが、ACE阻害薬には腎臓を保護する働きもあります。

僧帽弁閉鎖不全症と同じく、腎臓病も老犬に多い病気のため、腎臓への効果も期待して処方される場合もあるかもしれません。

ACE阻害薬を使う時期

ACE阻害薬は犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療に使われますが、その使用時期は「中程度〜重度」の進行具合になってからです。

ガイドラインでのおすすめ

世界的に参考にされている、犬の僧帽弁閉鎖不全症のガイドラインでは、

| ステージ | ガイドライン |

| B1 | 使用しない |

| B2 | 意見が割れる |

| C | 使用する |

という感じになっています(出典)。

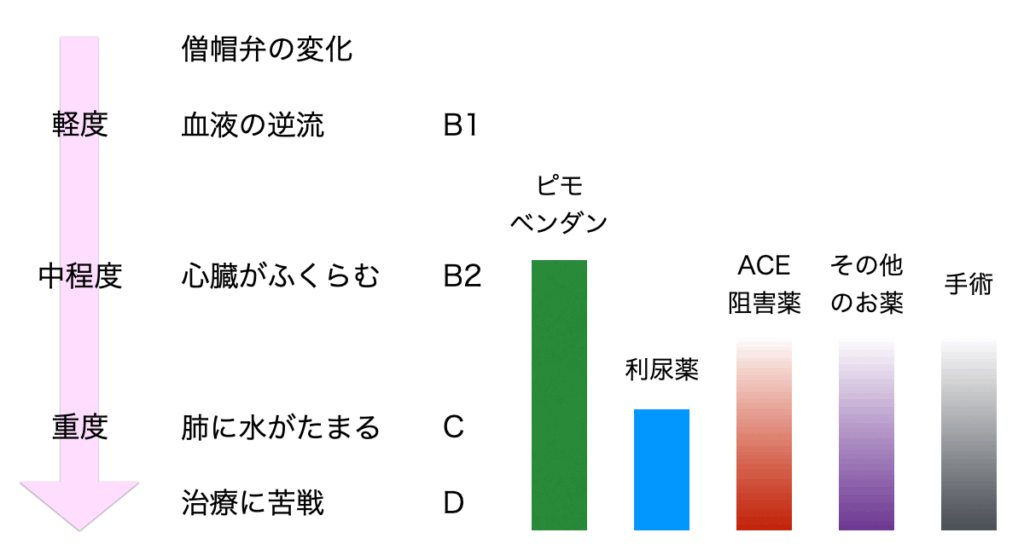

病気の進行も含めた図にすると以下のような感じになります。

※僧帽弁閉鎖不全症のステージ分類について知りたい場合はこちらをどうぞ。

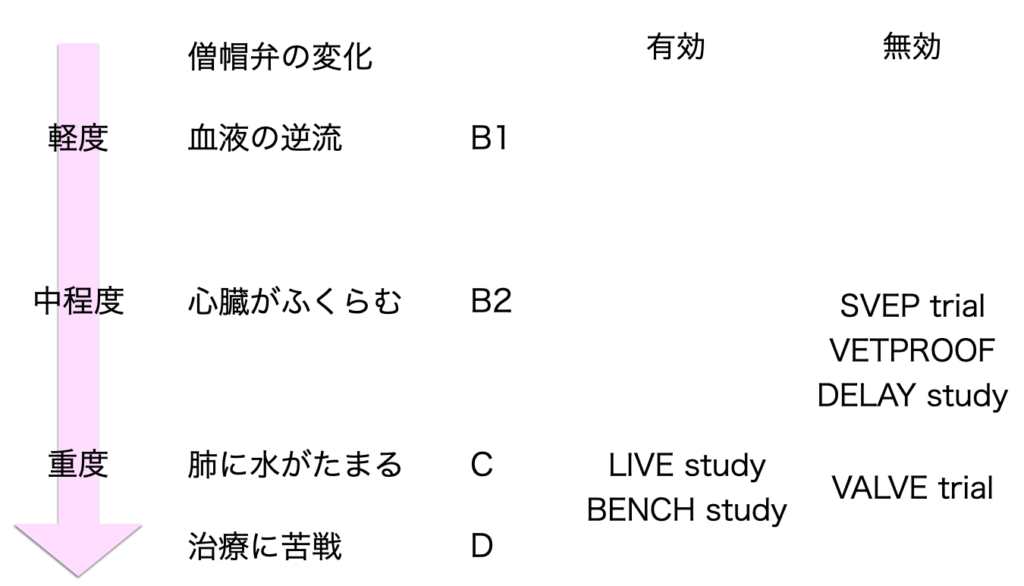

臨床試験の結果 まとめ

お薬が有効かどうかの判定には、「実際に飲ませてみたら良かったか?」、すなわち臨床試験の結果が重要です。

犬の僧帽弁閉鎖不全症に対するACE阻害薬の臨床試験は複数ありますが、エイヤッとまとめると

| ステージ | 臨床試験の結果 |

| 〜B2 | 無効 |

| C〜 | 有効・無効が混在 |

という感じです。

ACE阻害薬の臨床試験

僧帽弁閉鎖不全症の犬に対するACE阻害薬の臨床試験の主なものを紹介します。

専門的なので、詳しく知りたい人以外はこの部分はスルーしてください。

LIVE study

- 1998年発表(出典)

- 今でいうステージCくらいの犬を対象に、エナラプリルというACE阻害薬の効果を調べた研究

- 「お薬を飲んでいた犬たちの方が心臓病が進行しにくかった」という結果

BENCH study

- 1999年発表(出典)

- 今でいうステージCくらいの犬を対象に、ベナゼプリルというACE阻害薬の効果を調べた研究。

- 「お薬を飲んでいた犬たちの方が心臓病が進行しにくかった」という結果

SVEP trial

- 2002年発表(出典)

- 今でいうステージB1〜2のキャバリア犬を対象に、エナラプリルというACE阻害薬の効果を調べた研究

- 病気の進行を遅らせる効果は確認できず

VETPROOF

- 2007年発表(出典)

- 今でいうステージB2の犬を対象に、エナラプリルというACE阻害薬の効果を調べた研究

- 一部良い傾向もあったが、病気の進行を遅らせる効果は確認できなかった

Delay study

- 2020年発表(出典)

- ステージB2の犬を対象に、ベナゼプリルというACE阻害薬とスピロノラクトンという利尿薬の効果を調べた研究

- 病気の進行を遅らせる効果は確認できなかった

Valve trial

以上を図にまとめるとこうなります。

ACE阻害薬はまだまだ使用されていますし、悪い薬ではありませんが、最近の臨床試験では効果なしという結果が多くなってきています。

ACE阻害薬の用量

代表的なACE阻害薬の用量は以下のようになっています。

| 製品名 | 成分 | 用量 |

| エナカルド錠(製造中止) | エナラプリル | 0.25-0.5mg/kg 1-2回/日 |

| フォルテコール錠 | ベナゼプリル | 0.25-1.0mg/kg 1回/日 |

| エースワーカー錠 | テモカプリル | 0.1mg/kg 1回/日 |

| アピナック錠 | アラセプリル | 1-3mg/kg 1-2回/日 |

ACE阻害薬の安全性

安全性は高い

結論からいうと、ACE阻害薬は安全性が高いお薬です。

根拠としては

- 臨床試験で多くの犬に長期間与えても大丈夫だった

- 大量に与えてみても大丈夫だった

あたりになりますが、以下に細かく説明します。

臨床試験で大丈夫だった

BENCH studyという臨床試験では、ベナゼプリルというACE阻害薬を最長3年くらい与えていますが、

The tolerability of the test treatments was examined in detail. The results show that benazepril was very well tolerated, even during long-term use (up to 34 months). The overall incidence of clinical adverse effects with benazepril was (slightly) lower than in the placebo group although differences did not reach statistical significance. The only sign reported more frequently in the benazepril as compared to the placebo group was vomiting.

調べたところ、ベナゼプリルは 長期投与(〜約3年)でも安全に使えることがわかりました。副作用は薬を飲まないグループよりわずかに少ないくらいで、明確な差は見られませんでした。ベナゼプリルを飲んだ犬でやや多く報告された副作用は吐きだけでした。

と書かれるくらい、とくに大きな問題は見られませんでした(出典)。

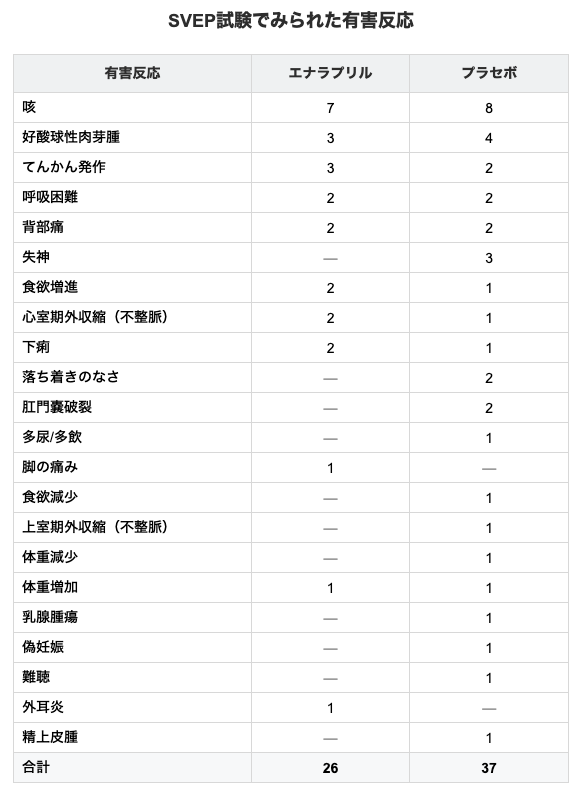

また、SVEP trialという臨床試験では、エナラプリルというACE阻害薬を飲んだグループと、飲まなかったグループ(プラセボ)に起きた有害反応を比べています。

以下に表を載せておきますが、むしろ有害反応はお薬を飲んでいないグループの方が多いくらいでした。

J Vet Intern Med. Jan-Feb 2002;16(1):80-8.の表3より作成

大量に与えても大丈夫だった

アラセプリルというACE阻害薬の添付文書(薬の説明書)には、通常の10倍の量を与えても大きな問題は起こらなかったと書かれています(出典)。

以上から、ACE阻害薬は安全性が高いお薬と言えます。

もちろん、薬として効果がある以上、副作用がゼロという言い方はできませんが、飼い主さんが気にしなければいけない程度の副作用はないくらいに思ってもらって大丈夫です。

ACE阻害薬の副作用

ACE阻害薬は安全性が高く、副作用はあまりありませんが、一般的に知られているものとしては以下があります。

- ふらつき

- 元気がなくなる

- 食欲が落ちる

- 下痢・吐き

- 血液検査の数値の変化

ちなみに、人間だとACE阻害薬の副作用として咳が有名ですが、犬ではまず見られません。

その他

一度始めたらやめられない?

「ACE阻害薬を始めたら一生飲み続けなければならない」という話を聞いたことがあるかもしれません。

これは、「お薬の効果を持続したいのなら、結果として一生飲み続けることなる」と考えた方が正確です。

ACE阻害薬はもともとマイルドな効き目なので、やめても大きな変化が起こることがまれです。

一方、当たり前ですが、お薬を中止すれば薬の良い効果はなくなります(それもマイルドですが)。

メリットとデメリットを総合的に考えてどうするか決めた方が良いでしょう。

個人的には、かかりつけの先生としっかり相談して決めたのなら、どちらでも良いとは思いますが、飲ませたり飲ませなかったりと迷走してもよくないので、飲ませるのか飲ませないのか、最初にしっかり考えて方針を決めてしまうことをおすすめします。

どのACE阻害薬が良い?

ACE阻害薬にはたくさん種類がありますが、効果に大きな差はありません。

細かいところでは違いますが、専門家レベルの話で、飼い主さん的には「だいたいどれでも同じ」と覚えておけば良いでしょう。

ACE阻害薬が効いているかは分かる?

残念ながら、ACE阻害薬の効果を飼い主さんが実感するのは困難です。

この薬は病気の進行を遅らせる予防的な効果がメインで、しかも効果はマイルドなので、傍から見て「元気になった!」「症状が改善した!」と分かるほどの変化は起こらないからです。

もっと言えば、検査をしてもACE阻害薬の効果は分からないことが多いです。

あくまで根拠は「ACE阻害薬を飲ませたグループが、飲ませないグループよりも病気が進行しにくかった」という臨床試験の結果になります。

まとめ

最後にまとめると

- ACE阻害薬は心臓の頑張りすぎを抑えて、心臓を長持ちさせる薬

- 主に犬の僧帽弁閉鎖不全症の進行を遅らせるために処方される

- 中程度〜重度の進行具合から使用される

- 安全性は高い

となります。

この情報があなたと愛犬のお役に立てば幸いです。